Warum ich kein Diplomat geworden bin

Franz Molnár hat einmal gesagt, Fremdsprachen seien nützlich für Oberkellner und Gigolos. Na ja. Ein paar Sprachen zu sprechen ist schon ganz praktisch. Und es gibt Berufe, für die das zumindest nicht hinderlich ist.

Irgendwann habe ich mich für die Arbeit im Außenministerium beworben. Man unterzieht sich dort einem Préalable – der Eignungsprüfung für den diplomatischen Dienst, für die sich damals (1996) so um die 150 Kandidatinnen und Kandidaten gemeldet haben, wovon eine Handvoll genommen wurde. Die Prüfung gilt als schwer, vor allem weil es keinen Stoff gibt, den man vorbereiten kann. Gefragt kann alles werden, und eben in mehreren Sprachen. Also eine Art „Wer wird Diplomat?“ ohne Joker und Publikum.

Ich hatte Glück und war dabei. Im Palais Liechtenstein neben der Minoritenkirche bekam ich als Referent der Budgetabteilung ein großes Zimmer mit schönem Ausblick zugewiesen. Darin stand eine Olivetti-Schreibmaschine aus den Siebzigern, die ich aber praktisch nie benutzen musste. Ich hatte nichts zu tun. Nach ein paar Monaten sollte ich an eine Botschaft versetzt werden.

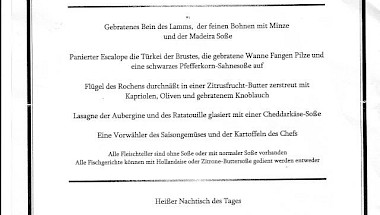

Nach einiger Zeit hielt ich nach versteckten Kameras Ausschau: ich konnte nicht glauben, dass ich schlicht und einfach nichts zu arbeiten brauchte. Ab zehn Uhr sagte man „Mahlzeit!“ und ab Mittwoch „Schönes Wochenende!“. Hin und wieder setzte ich meine Unterschrift unter eine Rechnung für einen halben Liter Milch, den ein Botschafter zur Bewirtung angeschafft hatte. Manchmal las ich einem äußert netten Kollegen seine Post vor, da er de facto blind war. Man hielt ihn in Arbeit, weil er sich dem Pensionsalter näherte. Das war sympathisch. Aber ich hatte sonst nichts zu tun und las jeden Tag ein Buch, und das kann man auch nur eine Zeitlang tun ohne wahnsinnig zu werden.

Als Freiwillige gesucht wurden für den Nachtdienst im Notfallraum, meldete ich mich sofort. Mir schwebte ein James Bond-Szenario vor: endlich würde ich die Profis kennenlernen. Jene, die eingreifen, wenn die Republik in Gefahr gerät. Wenn Flugzeuge abstürzen, die Erde bebt oder die Russen kommen. Ihre Einsatzzentrale war der Notfallraum unter dem Bundeskanzleramt.

Am vereinbarten Tag meldete ich mich punkt 18 Uhr im Ballhausplatz. „Kriegelstein?“ wurde ich gefragt, was ich bestätigen konnte. Der Kollege drückte mir einen Schlüsselbund in die Hand, wünschte mir eine gute Nacht und ging. Ich hatte keinerlei Informationen erhalten, was ich im Notfall tun musste. Vor allem hatte ich nicht gewusst, dass ich allein sein würde. Allein mit dem Nachtportier im Bundeskanzleramt.

Im Notfallraum der Republik gab es ein Faxgerät und einen Fernsehapparat. Es gab auch ein Telefon mit Handkurbel (das ist allerdings ganz praktisch, wenn alles sonst ausfällt). Sonst gab es noch ein Bett und einen Koffer – DEN Koffer.

Dabei handelte es sich um einen jener Plastik-Aktenkoffer, die immer verkehrt herum aufgehen. Darin befand sich das Notfall-Kuvert der Republik Österreich. Dort standen die Nummern all jener, die ich wohl anrufen sollte, wenn die Russen kämen oder die Welt unterging. Dieses Kuvert war ein orangefarbenes Standard-A4-Kuvert; für den letzten Rettungsanker im Krisenfall eh schon recht ernüchternd, gab mir eine Kleinigkeit den Rest. In diesem Kellerraum aus Metternichs Tagen, in dem es (1996!) nicht einmal einen Computer gab, und in dem ich eine lange Nacht lang (gemeinsam mit dem Nachtportier) über die Sicherheit des Landes wachte, wurde mir klar, was der Schriftsteller Anton Kuh gefühlt haben musste, als er kurz vor dem Einmarsch der Nazis seine Koffer packte. In der allgemeinen Verzweiflung hatte jemand Regierungsmitgliedern der Ära Dollfuss nahegelegt, von allen weisen Bürgern Rat einzuholen, wie man der Katastrophe noch entrinnen könnte. „Wenn sie mich einmal fragen“, so der befragte Anton Kuh, „dann ist es hoffnungslos“. Er sollte recht behalten.

Ich glaube, dass ich den Entschluss, dem diplomatischen Dienst gestohlen zu bleiben, fasste, als ich das Notfallkuvert der Republik in Händen hielt. Es war quer aufgerissen, dann wieder mit einem Tixostreifen zugeklebt, und d’rüber stand: „Pokorny hat geöffnet“.

Vielleicht bin ich ein Pedant, wahrscheinlich ist mir Ästhetik zu wichtig, sicher brauche ich ein wenig Form und Stil – heute bin ich froh, dass das BMaA und ich einander rechtzeitig fremd geworden sind, wie nach einer geteilten Nacht, nach der man einander so fremd ist wie vorher. Ich habe Herrn Pokorny nie kennen gelernt. Aber ich bin ihm dankbar.